● バウビオロギーとは?

ドイツ語圏で生まれたエコロジー建築+、「建築生物学」のこと。

予防医学的な建物づくりや、原材料の採取から組立て再生、各工程に必用な輸送エネルギーまでバウビオロギー指数として計算し、自然環境と共存する人間が健康で快適に暮らせる循環型システムの建物づくりを目指します。

● バウビオロギーの語源

ドイツ語辞書で、バウ(bau)=建築+ビオロギー(biologie)=生物学の、2つの単語を合わせて「建築物理学」と訳される。

- バウ (bau) 建物、建造物、組立て、構成、機構などを意味し、人間が建設する環境全体という概念

- ビオ (bio) 生物を意味し、人間,植物、動物、地球上の生命体という概念で、精神や生理、感覚、感情も含まれる。

- ロゴス (loggos) 言葉、精神、世界理性とラテン語で意味する

の、3つにも分けられ、「人と自然に適合した理性ある建築」という意味になります。

日本では、「国内で言われているエコロジー建築を具体的に定義づけ、人間の暮しを中心に発展させた建築学」と解釈したほうが理解しやすいでしょう。

● 歴史

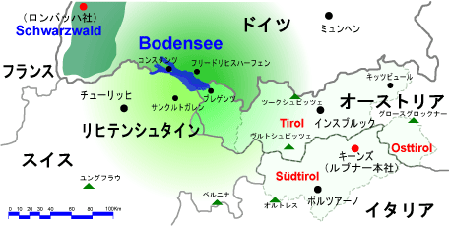

ドイツ、スイス、オーストリアの3つの国境にまたがるボーデン湖周辺のドイツ語圏で生まれ育ったエコロジー建築学。

古くから伝わるバウビオロギーは各地方に適合するように発展し、木材資源の豊富なアルプス北部地方で伝統的な民家として定着し、長持ちで美しい木造建築がヨーロッパの人々の注目を浴び、「家は石造」という固定観念を変えてきました。

近年では新しいバウビオロギーが展開され、各国に協会・組合・教育機関・NPO等が整ってきました。

市場にもビオ建材がデータを付けて販売されスイスではCo2削減報告書による奨励金が支給されています。又、各種のソーラーシステム導入など建物の熱効率や健康対策・リサイクル等に関する建材や工法が改良され、新しいバウビオロギーとして古くから伝わる民家以外にモダンな建物も数多く建てられるようになりました。

● バウビオロギー建築とエコロジー建築

現在日本では、エコロジカルな建材を部分的に用いたり、外断熱や通気工法・ソーラーシステム等を取り入れた建物がエコロジー建築やエコテクニック建築として存在します。

バウビオロギーでは人間が健康に暮すことを重視し、原材料の採取から→製造→計画→組立て→解体→再生までの流れや各工程に必用な輸送エネルギーをバウビオロギー指数として計算し、自然環境にどれだけ貢献しているのかを具体的な数値で説明していきます。

建材の数値データが整っていない日本国内では、海外の数値を利用し参考にして比較する方法や、エコロジー建築をベースにバウビオロギーの精神を考慮した建物を建設する方法しかありませんが、バウビオロギーを理解し建物に少しでも考慮したか否かでは、自然環境に貢献する違いが表れます。

● バウビオロギーと事務所の設計業務

「木と健康」をコンセプトに設計をおこなうなか多くの自然思考の方々と意見をかわし「バウビオロギー」の存在を知りました。

1998年に発行された一冊の本のなかで、1989年から手掛けてきたログハウスの本社(南チロル・キーンズ)から直線距離で180kmほど離れたボーデン湖周辺がバウビオロギーがの発祥地であることが書かれており、「バウビオロギー建築」に知らずに触れていたことに気づきました。

今まで事務所行なってきた木づくりの民家型住宅や社寺建築は「バウビオロギー建築」といっても良い建物であり、バウビオロギー発祥エリアの南チロルのログハウスや、現在支援しているドイツの黒い森の工場から輸入するピュアウッドハウスの企画設計業務で、「バウビオロギー建築」を国内に広める活動に取り組んでいきたいと思っています。

● ボーデン湖周辺Map